2025.07.7 Mon

たまさぶろのBAR遊記開業20周年、マンダリン オリエンタル 東京が挑む「ワインの世界旅行」

たまさぶろ BAR評論家、エッセイスト「BAR評論家」などと標榜していると、酒類はなんでも詳しいと誤解される機会は多い。カクテルと異なり、ウイスキーやワインは入手さえすれば味わえる代物なので、それほど触手が伸びないのが本音でもある。また、ワインに至ってはどうにも蘊蓄が多く、辟易する。先日も、ワイン屋の店先で角打ち的に立ち飲みしていると、隣の男性が他の客にワインについて語り始めたではないか。つい、そそくさと退散してしまった。

だが、この日ばかりはワインを味わいに足を運ばないといかんだろうというチャンスが巡って来た。東京・日本橋に位置するハイクラスホテル、マンダリン オリエンタル 東京が開業20周年を迎え、「ワインプログラム 2025 by マンダリン オリエンタル 東京」を打ち出した。ワインという世界共通の文化を通じてホスピタリティの本質と“唯一無二”の体験を再定義する、年間13回にわたるちょっとしたプログラムだ。

シャンパーニュ、ブルゴーニュ、カリフォルニア、北海道などなど。日本橋という日本の中心にいながらにして、世界のワイン文化を旅することができるこのプログラムは、さしずめ全世界を巡るガストロノミックなグランドツアーと言ったところだろうか。

同ホテルが本プログラムにかける意気込みは、その構成からも窺える。2025年3月から2026年2月にかけて開催される全13回のイベントには、ヨーロッパの銘醸地から新世界の新進気鋭の生産者まで、ワインの世界地図が凝縮されている。しかも、ただ地理的に網羅しただけではない。イベントごとに緻密に設計された「テーマ」は、各地の文化と風土に深く根差した体験型コンテンツとなっている。

たとえば、シャンパーニュ地方の次世代職人による「オートクチュール・シャンパーニュ」、イタリアの新星ワイナリーに焦点を当てた「イタリアン・ライジング・プロデューサーズ」、そしてワイン産地として成熟と進化を続けるカリフォルニアを再定義する「カリフォルニアワイン ― 昔と今 ―」。ワインを通じて世界の文化、風土、技術革新を体感できるこのプログラムは、東京にいながら“ワインの世界旅行”を実現している。

ハイクラスソムリエが提供する世界を巡る旅路

本プログラムの核を担うのが、マンダリン オリエンタル 東京が誇る5名のソムリエチームである。彼らは約7,000本におよぶワインの管理、リスト設計、そして年間イベントの構成までを一手に担う、ホテルの知的中枢だ。このチームを率いるのは、2023年「全日本最優秀ソムリエコンクール」優勝者・野坂昭彦。国際資格「Court of Master Sommelier」の上級資格を保持し、世界基準の知識と技術を東京に持ち込んだディレクターである。

ポメリー・ソムリエコンクールで優勝・準優勝に輝いた若手や、ミシュラン三つ星フレンチで活躍したレジェンドソムリエ・加茂文彦が脇を固める。彼らは単なるワインの解説者ではない。フランス、イタリア、アメリカ、スペインと、世界中のワイナリーと対話を重ねながら、編集者のように「世界のワイン文化を東京で立ち上げる」役割を担っている。

円安の影響も大きく、まさに世界から旅行者が押し寄せている東京は今、世界でも稀な「グローバル・テロワール都市」だ。ミシュランガイドが東京版を出版した際、パリよりも星の数が多いとして話題をさらったが、世界の主要都市を訪問した経験がある方なら、誰でも肌感として思っていたに違いない。何しろ多様な料理が廉価で手軽に楽しめ、その偏差値が高いのが日本、東京である。和食、フレンチ、イタリアン、中華、インド料理など、“最高水準”で共存するこの都市のポテンシャルを、マンダリン オリエンタル 東京は巧みに生かしている。

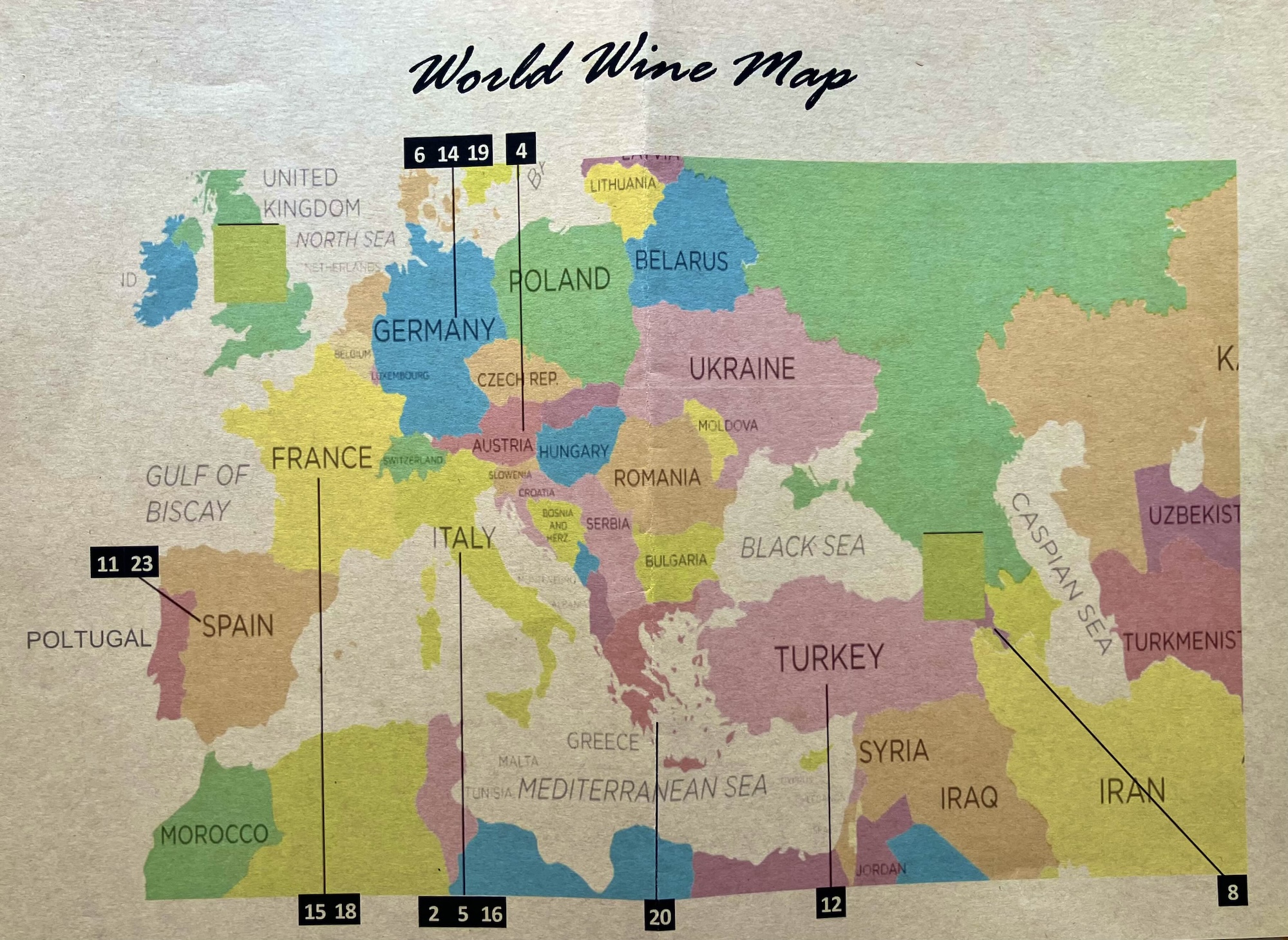

本ワインプログラムはフレンチだけでなく、広東料理「センス」、イタリアンダイニング「ケシキ」、世界の食文化を融合する「ヴェンタリオ」まで舞台を広げている。つまり、ワインだけでなく、料理という文脈においても世界を横断。この日、私がチャレンジしたのは「ヴェンタリオ」。同ホテルとしては比較的カジュアルに活用できる一店だ。この日のメニューはリゾット、メインディッシュ以外、サラダなどの前菜、ワイン、デザートはビュッフェ・スタイルで手軽に楽しめた。テーブルについて目を引くのは、備えられた世界地図。スパークリングからプレミアムワインまで30種類サーブされるワインたちが、世界のどこの一杯か一目でわかる仕様となっている。これなら同伴者とワインの好みが異なっても、一本を丸々我慢して飲むという状況も生まれず、それぞれが思い思いの一杯をじっくりと味わうことができる。また、普段は自身でチャレンジする機会がない、中国、トルコ、アルメニアなどのワインも「どれ、試してみるか」と新たな扉が開かれる。ワインを介して世界旅行を楽しむような気分も満載だ。

全13回のイベントが象徴するのは、ラグジュアリー体験とは“希少な物”ではなく、編集された知性…という哲学。例えば、年末のハイライトとなる12月の「D.R.C.ディナー」では、世界最高峰のブルゴーニュワイン「ロマネ・コンティ」や「モンラッシェ」を一夜で味わえる。価格は58万3,000円。だが、これはワインの価格ではなく、集積された技と知識への対価と考えるべきだろう。同様に、ペアリングの妙を際立たせた「スパイス × ワイン」や、「ライブペアリング」のような即興性の高い演出は、ソムリエの即応力、料理人との共鳴、そしてその場に居合わせる一期一会の価値を生み出す。

東京を舞台に、世界中のワインと料理の文化を束ね、ひとつの物語に仕上げる——これを単なるイベントと呼ぶのは憚られる。同ホテルが提供する「世界体験」としたい。こんなワインプログラムなら蘊蓄はいらない。本当に好き勝手に世界のワインを堪能するだけだ。

マンダリン オリエンタル 東京が仕掛ける“世界を旅するワインプログラム”は、贅沢や蘊蓄の押し売りではない。東京にいながら世界とつながる、ちょっとした“知的な遊び”。ひょっとするとこれは、ちょっとしたラグジュアリーさの再定義であり、未来を創るサービスのひとつとなるかもしれない。

ちなみに飲み放題という設定なのでグラスにテイスティング程度の一杯かと思いきや、しっかりなみなみと注がれるワインたちに陶酔した点を付け加えておく。

【全13回開催】「ワインプログラム 2025」開催スケジュール

マンダリン オリエンタル 東京が贈る「全世界をめぐるワインプログラム」は、以下のとおり2025年3月から2026年2月にかけ全13回にわたって展開されている。

・2025年3月22日(土)

フレンチ「シグネチャー」

Prologue Haute Couture Champagnes(オートクチュール・シャンパーニュ)

・2025年4月26日(土)

イタリアン「ケシキ」

Italian Rising Producers(イタリア新鋭生産者)

・2025年5月24日(土)

広東料理「センス」

California Wine – Past and Present(カリフォルニアワイン 昔と今)

・2025年6月27日(金)・28日(土)

インターナショナル「ヴェンタリオ」

World Wine Fair(ワールドワインフェア)

フレンチ「シグネチャー」

French Legacy(フランス料理とワインの系譜)

・2025年8月22日(金)・23日(土)

「オリエンタルラウンジ」

Champagne High Tea(シャンパーニュ・ハイティー)

・2025年9月27日(土)

インターナショナル「ヴェンタリオ」

New Pairing: Spice × Wine(新たなペアリング体験)

・2025年10月25日(土)

広東料理「センス」

LIVE Pairing(ライブペアリング)

・2025年11月22日(土)

ピッツァバー on 38th / タパス モラキュラーバー

KRUG – The Art of Craftsmanship(クリュッグの職人芸)

・2025年12月5日(金)

フレンチ「シグネチャー」

D.R.C. Exclusive Wine Dinner(ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ)

・2025年12月13日(土)

「オリエンタルラウンジ」

Premium Champagne High Tea(プレミアム・シャンパーニュ・ハイティー)

・2026年1月24日(土)

フレンチ「シグネチャー」

Premium World Wine – Exceptional Selection(プレミアム・ワールドワイン)

・2026年2月21日(土)

広東料理「センス」

Grand Finale: Black Truffle × Sense × Fine Bourgogne(グランフィナーレ)

文・たまさぶろ

BAR評論家、エッセイスト

立教大学文学部英米文学科卒。『週刊宝石』、『FMステーション』など雑誌編集者を経て渡米。ニューヨーク大学にてジャーナリズム、創作を学ぶ。帰国後、月刊『PLAYBOY』、『男の隠れ家』などへBARの記事を寄稿。2010年、東京書籍より『【東京】ゆとりを愉しむ至福のBAR』を上梓し、BAR評論家に。これまでに訪れたバーは日本だけで1500軒超。他に女性バーテンダー讃歌・書籍『麗しきバーテンダーたち』、米同時多発テロ事件以前のニューヨークを題材としたエッセイ『My Lost New York』など。